|

|

所沢消防の歩みと関東大震災の絵図展 |

平成20(2008)年9月1日(月)〜9月17日(水) |

|

大正12年9月1日に発生した関東大震災の惨状を描いた貴重な絵画と昔の消防道具等を展示するとともに、

所沢消防組の誕生から所沢消防署の活動を紹介しました。

今回の展示では、所沢小学校と所沢市消防本部にご協力いただきました。

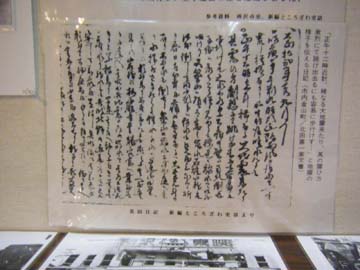

関東大震災のときの所沢では、「震い方激烈にて逃げ出るにも容易に歩行けず」という状況だったそうです。

所沢の山口村では死者1名、負傷者3名が出ましたが、所沢町や松井村では幸い人畜には被害はありませんでした。

ただし、公共建物や民家の壁土のはげ落ちなどの被害は多かったようです。

|

|

消防というと、赤い消防車を思い浮かべる方は多いと思います。

市内を走っている消防車は、おおよそ常備消防と消防団のものです。

常備消防は、いわゆる消防署の職員で、消防を本業とするプロの人たち、これに対し、

消防団は、他に本業をもちつつボランティアで消防活動に取り組むボランティアの人たちです。

所沢の常備消防と所沢市消防団とでは、実は消防団の方が歴史は古く、

常備消防が発足したのは戦後のことです。

所沢消防団の前身となる所沢消防組は、明治20年11月に結成されました。

その後、昭和14年に「警防団令」により、所沢消防組は、所沢警防団に改組され、

戦後、22年4月消防団令施行により所沢市消防団が成立しました。

昭和25年11月には埼玉県で8番目の市となりますが、

その後、昭和30年4月に三ヶ島村・柳瀬村と合併して、消防団は今日と同じ10ヶ分団の編成となりました。

常備消防としては、昭和30年9月17日に上新井の行政道路に面した小高い見晴らしの良いところに、

近代的な消防署庁舎を備えた所沢市消防本部、所沢市消防署が発足しました。

昔の消防の服や設備は今のものと少し異なっていました。

店内には、所沢小学校からお借りした半纏やとび、纏、水鉄砲、半鐘などを展示しました。

|

|

|

所沢市消防団の年度行事として、ポンプ車操法大会があり9月14日(日)に西分署で開催され、

三ヶ島地区を管轄とする第10分団(下の右の写真)が優勝しました。

実際に消防自動車を使って水を出して標的を倒すまでのスピードや動作の正しさ・節度などを競うものです。

消防団は、市民の安全を守るボランティアですが、消防団員になろうという若い人の確保が課題となっています。

消防団になりたいという方・興味をもっている方は、

消防本部の警防課(04-2929-9122)に連絡を取っていただければと思います。

消防団は男性で10の分団を形成していますが、このほか女性の消防団員もいます。

|

|

|

Copyright (c) 野老澤町造商店 All Rights Reserved.

|